戦後80年となる2025年。戦争体験の語り継ぎが課題となるなか、1003人の被爆者の「声」を録音したジャーナリスト・伊藤明彦さん(故人)が注目されている。8月13日(水)には、伊藤さんをモデルにしたドラマがNHKで放送も予定されている(本木雅弘さん主演)。

伊藤さんは晩年の一時期、西東京市に暮らしたことがあり、2002年に「タウン通信」代表の谷隆一がインタビューも行っている。この機会に、当時の記事を再録する。

なお、当サイト「この町この人」同様、紙面での企画記事で、原則として「伊藤さん」を主体とする場合は主語を省いている。ウェブサイトではやや読みづらいかもしれないが、一部の期日等の表記および小見出しを除き、原文通りに公開する。以下。

平和・協働ジャーナリスト基金など受賞

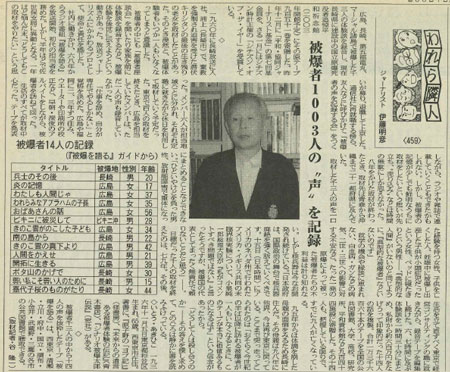

広島、長崎、第五福竜丸、マーシャル諸島で被爆した1,003人の体験談を録音し、現在長崎県に建設中の国立原爆死没者追悼平和祈念館(2003年開館予定)にその原テープ951巻を寄贈した。2001年12月に「平和・協同ジャーナリスト基金」の第7回基金賞を、2002年1月にはシチズン時計主催の「シチズン・オブ・ザ・イヤー」を受賞している。

1960年に長崎放送に入社、浦上(長崎市)で、棄教を強制されて迫害を受けた潜伏キリシタンの最後の生き残りの老女を取材したことがあった。そのとき漠然と、被爆体験者もいつか一人もいなくなってしまうと意識した。

被爆者の中にも「被爆者座談会」を開いたり家族を前に体験談を録音するなど、被爆体験を後世に伝えようという動きがあった。放送ジャーナリズムにかかわるプロとして、使命と責任を感じた。

社内に働きかけ、68年からラジオ番組『被爆を語る』を放送開始、初代の担当者を務めた。しかし、半年ほどで佐世保支局に異動となる。一年ほど悩んだ末、「どうしてもこの取材をやりたい」という思いが募り、退職して上京した。

「自分が専任でやるしかない」

通信社に再就職する傍ら、友人などに呼びかけて「被爆者の声を記録する会」をつくった。メンバー6人が担当地域ごとに分かれ、それぞれ定職に就きながら休日を利用して取材していく予定だった。東京で100人の取材を終えたとき、広島を担当していたメンバーは、ただ1人の声も録音していなかった。

「仕事を辞め、自分が専任でやるしかない」と覚悟を決めた。広島や福岡に2、3年ずつ住み、ウエーターや印刷所の校正など、早朝・深夜のアルバイトをしながら、被爆者を訪ねて回った。

生活のすべてが取材中心だった。テープを発表しながら、ラジオや雑誌で連載していくこともできたかもしれない。しかし、被爆者の記憶が少しでも鮮明なうちに取材をしたいという思いが先立ち、“売り込み”などは時間の無駄にしか思えなかった。

8年をかけた取材が終わったとき、取材先は青森から沖縄まで21都道府県に及んでいた。

「典型的な被爆者などいない」

取材した1,003人の声を一口にまとめることなどできない。「ひどいやけどを負った男性、放射能障害で重体になった経験を持つ女性、子供を亡くした人、妊娠中に被爆し出産した子供が小頭症児だったという女性、ベッドに寝たきりという男性――、『典型的な人間』がいないのと同じように、『典型的な被爆者』などいないのです」

就学の機会や縁談に恵まれない、白血病・ガンなどの病気、二世・三世への影響に対する不安など、たった一発の原爆によって被った被爆者たちの不利益は計り知れない。しかし核兵器は今なお開発され続けている。「日本政府は、国際政治の舞台で核兵器廃絶を強く訴えていくべきです。15日(日本時間)にアメリカのネバダ州で行われたアメリカ・イギリス共同の未臨界核実験について、小泉純一郎総理大臣が『私がコメントすべき問題ではない』と言ったそうですが、被爆国の代表としてまったく無責任で頼りないことだと思う」――。

600万円を負担し、テープを複製、全国へ寄贈

目標だった1,000人の取材を終えたのは、79年。その後、生活を立て直すべく東京で経営コンサルティングの職に就きながら、録音テープを編集し続けた。6、7時間に及ぶ体験談を1時間30分にまとめ、私財から約600万円をなげうって印象的だった14人の話を複製。合計13,660本のテープを全国の公共図書館、大学、高校、研究所、平和資料館など944施設に寄贈した。その14人も、把握している限りで、すでに9人が亡くなっている。

95年からは体調を崩した母親の面倒をみるため長崎に住んだ。その母親は98年に他界、今は再び東京に戻っている。ここまで突っ走ってこられたのは「おそらく今世紀の半ば以降に訪れる被爆者が一人もいなくなるときに、このテープが本当に価値あるものになるはず」という信念があったから。

「どうして人は殺し合うのか」――その答えを探し求めて、このごろは静かに書を読みふけっている。

◇いとう・あきひこ 1936年11月5日東京都杉並区生まれ、65歳。西東京市在住。著書に、『原子野のヨブ記』(径書房)、『未来からの遺言 ある被爆者体験の伝記』(青木書店)、『シナリオ被爆太郎伝説』(窓社)がある。

被爆者1,003人の中から14人の声を抜粋したテープ「被爆を語る」は、西東京・清瀬・立川・府中・国立・調布・小金井・武蔵野・三鷹の各市の公共図書館で聴取できる。

(取材記者・谷隆一)

出典:週刊東興通信・2117号:2002年2月27日発行

※編集部注:伊藤明彦さんは2009年3月にご逝去されました

【リンク】

◎伊藤明彦(wikipedia)