西東京市政を子どもたちがどう思っているのか直接聞いてみよう――8月2日㈯、子どもたちと市長らが意見を交わす「ワイワイトーク」が、同市にある武蔵野大学で開かれた。

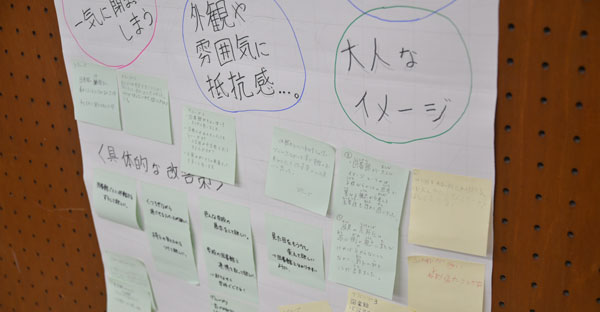

子どもたちからは、「子どもたちにも届く情報発信をしてほしい」「多くの公共施設は大人向けの雰囲気で入りにくい」などの意見が出ていた。池澤隆史市長の方針で「子どもがど真ん中」を掲げる同市では、子どもたちの声を市政に反映させる取り組みに力を入れている。

図書館・児童館・公民館・公園をテーマに

子どもの意見を施策に反映させることは、2023年に施行された「こども基本法」で謳われている。そうしたこともあり同市では、2024年に子どもたちの意見を聞く会を実施。市長も参加し、集まった声は2025年度からの「第3期子ども・若者ワイワイプラン」にも活かしている。

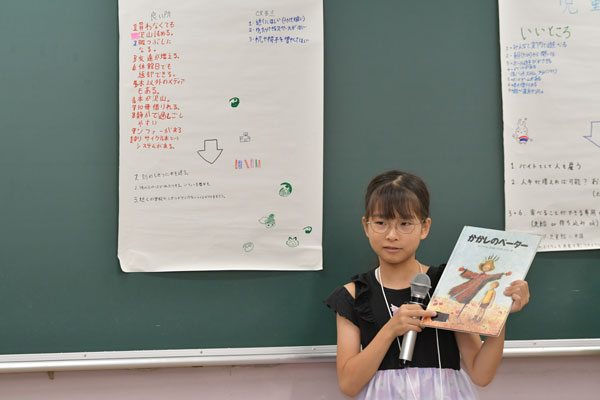

フリーテーマで実施した昨年に続く今回は、特に子どもが関係する施設として、図書館、児童館、公民館、公園の4つを対象とした。応募で集まった子どもたちは、小学4年生から高校3年生までの14人。さらに、武蔵野大学社会福祉学科の学生たちが参加し、発表とサポートを行った。

子どもたちから出た意見では、「図書館の休みが全館ほぼ一緒なのを変えてほしい」「公園にトイレを増やしてほしい」などがあった。

「具体的な返答がうれしい。もっとやりたい」

2日の発表の場には、萱野洋副市長と後藤彰教育長も参加。その場で、要望等に回答した。

海外留学経験があり、地域創生に興味があって参加したという高校3年生の春田真生さんは「公民館という名称は子どもたちには親しみにくい。シティセンターやパブリックホールのように変えるだけでも印象が変わると思う」と提案。それに対して後藤教育長が「西東京市ではネーミングライツを導入している公共施設もあるので、柔軟に考えてみたい」と反応する場面もあった。

このように市に対して意見を挙げられる場は子どもたちにも刺激的なようで、前回に続けて参加した小学5年生の髙野友佳さんは「みんなで話して発表するのが楽しいし、具体的な返答があるのもうれしい。去年は3日開催したのに、今年は2日だけだったのが残念なくらい。来年もあれば絶対出たいです。ただ、この流れで来年は1日だけの開催に縮小されたらいやだな……」と夢中になっている様子だった。

武蔵野大学が協力 「学生がクッションに」

意見集約から発表までには大学生の力も大きく、市の担当課は「直接大人に意見というのはしにくいだろうが、学生たちが良いクッションになってくれている」とサポートに謝意を示す。

一方で指導する中西真准教授は「将来、子どもに関わる職業に就く学生も多く、子どもたちと意見し合う場は、彼らにとっても学びが大きい」と参加する意義を口にする。ちなみにソーシャルワークを主な研究テーマとする中西准教授は、現在、「西東京市子ども・若者審議会専門委員」を務めている。

各課に持ち帰り、施策に反映を検討

この日挙げられた意見は担当課に持ち帰って精査していくとのことで、特に、指摘の多かった情報発信については、子どもを意識したSNSの活用などが検討されていきそうだ。

会場では萱野副市長が「やっぱりインスタグラムが必要でしょうか?」などと学生たちに個別に意見を求め、「YouTubeの再生時に流れる短い宣伝も有効だと思います」などとアドバイスを受けるシーンも見られた。

この日、フリーテーマで質問の時間も設け、子どもたちと語らった池澤市長は、「熱心にメモを取る姿もあり、真剣さを感じました。意見や要望はさまざまな形で寄せられるが、直接話をすると『思い」が伝わってきます」とコメントしている。

【リンク】

◎子どもによる市の子ども施策の評価が始まります – 西東京市

◎第3期西東京市子ども・若者ワイワイプラン(令和7年度~令和16年度)