ざわざわと木立が風に揺れ、木々の向こうに大型の主屋が構えている。上空からは時折、澄んだ鳥の声が――。

地域にこんな豊かな緑があったのかと驚かされるこの住宅は、江戸時代末期頃の当主であった髙橋作左衛門の名にちなみ、「作左衛門の森」と親しまれている。現在の当主は髙橋孝さん。

約2800平方mある敷地内にはケヤキ、モミジ、シラカシなど73種の樹木があり、アオゲラやコゲラといった野鳥が来るほか、ホンドタヌキやアオダイショウなどの野生動物が棲みついている。その生物多様性が評価され、今年9月には、民間の取り組み等で自然環境が保全されている区域を認定する「自然共生サイト」にも登録された。

加えてこの住宅は建築物の価値も高く、昭和2年に建て替えられた主屋のほか、土蔵、納屋、表門などが国の登録有形文化財に指定されている。

しかし一方で、存続が危ぶまれている。現在の当主の髙橋さんは70代後半で、しっかりとはしているが要介護4の状態。これまでは木々の剪定などを自分でこなしてきたが、業者に頼むと多額の費用を要することもあり、管理していくのは容易ではない。将来的には相続税への対応も迫られることになる。

「土地を手放してしまえば楽だと分かっているが、無くしてしまったら二度と戻らない。何とか残したいという気持ちで維持してきた」

と、郷土史にも造型の深い髙橋さんは話す。

屋敷林とは住宅を包むように広がる林地のことで、防風や落ち葉の利用など、生活の必要性から人為的に作られたもの。都市化の進むなかで徐々に姿を消し、この森のようにかつての姿を色濃く残すところは珍しくなっている。

髙橋家がいつここに居を構えたのかは定かでないが、少なくとも江戸時代慶長6(1601)年にはあったという。

敷地内には、樹齢400年を超える樹高30メートル・幹周り4.7メートルの大ケヤキも立ち、保存活動を続ける「東京屋敷林ネットワーク」代表の臼倉憲二さんは「さまざまな屋敷林を見ているが、ここは建物と林との調和が見事。大木も多く、木の価値も高い」とこの森を評価する。

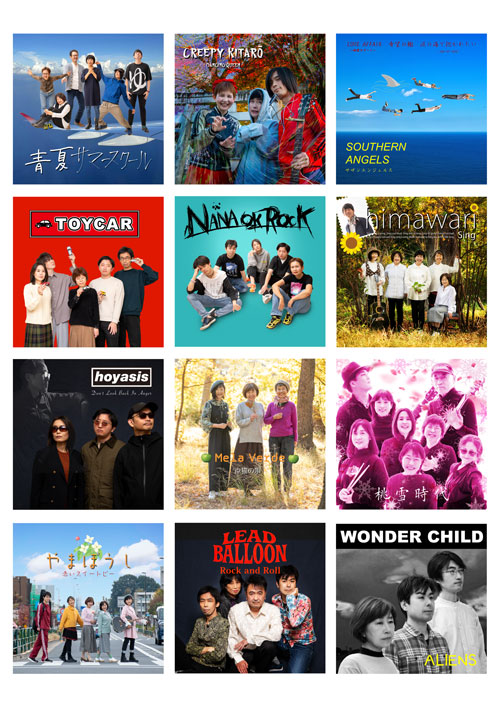

こうしたなか、存続を求める「作左衛門の森を愛する会」が発足し、署名運動などを行うほか、屋敷林ツアーやコンサート、藍染め体験のワークショップなどを精力的に開いている。同会代表の伴武彦さんは「地域に開かれた場にもなってきている。このままの形で残せるように、相続税の軽減などがある『特別緑地保全地区』への指定を市に働きかけていきたい」と話している。

なお、11月29日㈯(2025年)に自分でお茶をたてて味わうという「和やかお茶会」が企画されている=下画像。小中学生歓迎。茶菓付500円。詳細は伴さん(☎090・8485・3965)へ。