楽しい夏休みも、宿題だけは憂鬱のタネ。中でも自由研究は、テーマ探しからとなると、これほど面倒なものはない。

そこで「タウン通信」から、自由研究のネタと取り組みのヒントをご指南。もちろん「タウン通信」からのご提案だけあり、テーマは地域に根付いている。この夏も、各所でさまざまな企画が展開されているので、ぜひ足を運んで体感してみてほしい。

(なお、話題があれば、この記事は随時更新していく予定)

今年は戦後80年 直視するには絶好のチャンス

すでに多くのメディアで企画展開されているが、今年は戦後80年の節目。戦後80年が重要なのは、言うまでもなく、戦争体験者が直接語れる終盤にかかっていることによる。

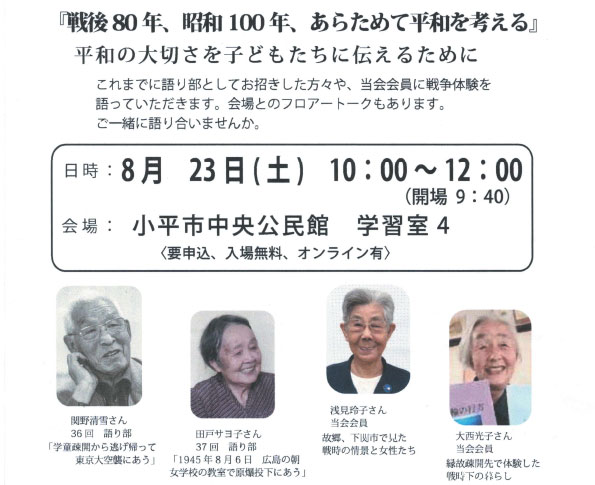

ということで、戦争体験を語る会が、小平市で企画されている。

企画したのは市民団体「小平市女性のつどい 平和学習会」で、39年にわたって実施してきた平和学習講演会で招いた語り部のほか、同会会員が体験を話す。予定されている内容は以下。

- 関野清雪さん「学童疎開から逃げ帰って東京大空襲にあう」

- 田戸サヨ子さん「1945年8月6日 広島の朝 女学校の教室で原爆投下にあう」

- 浅見玲子さん「故郷、下関市で見た戦時の情景と女性たち」

- 大西光子さん「縁故疎開先で体験した戦時下の暮らし」

開催は8月23日(土)午前10時から正午まで、小平市中央公民館で。オンライン(Zoom)あり。

会場定員は50人、オンライン定員は20人で、いずれも要申込。申込締切8月20日。申込は下記から。

西東京市では平和を願うつどい

日程は前後するが、西東京市では8月3日(日)午後1時30分から、西東京市田無公民館で「戦後80年 戦争する国づくりを許さないための私の想いを語るつどい!」が開かれる。

市民団体「戦争する国づくりを許さない西東京」の設立8周年に合わせた集会になるが、当日は、87歳男性による「3月10日東京大空襲の体験から」、85歳男性による「田無の空襲の体験を聞くなかで」などの講演が予定されている。

詳細は昆野さん(TEL:090-8315-9987)へ。

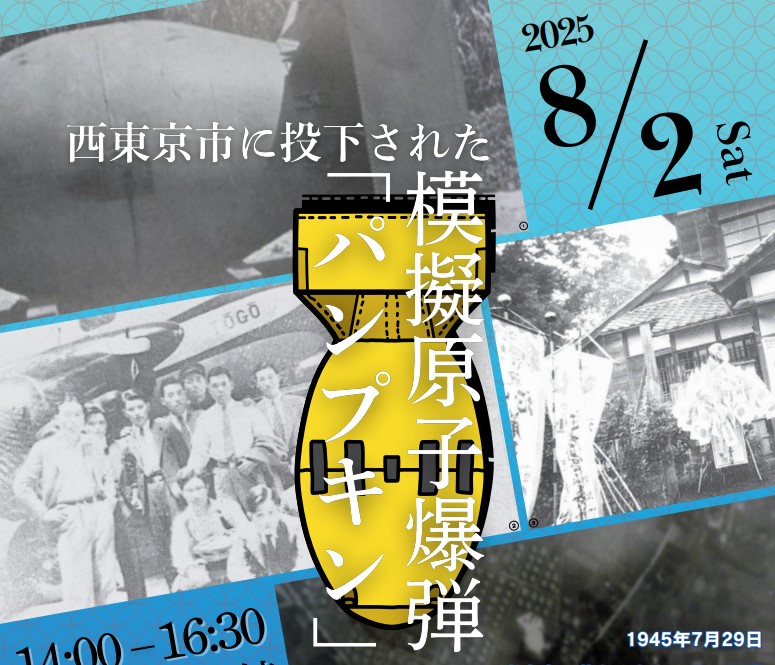

柳沢に落ちた模擬爆弾「パンプキン」

関東の子どもたちには、やや遠く感じがちな広島・長崎への原爆投下。実はそれを身近に感じられる場所がある。西東京市柳沢にある「しじゅうから第二公園」だ。

ここには、原爆投下直前の7月29日に、長崎のものと同型の1トン爆弾が落とされている。訓練として落とされたもので、黄色の塗装がなされていたために「パンプキン」と呼ばれていた。

この夏、戦後80年の節目に、その記録を記したプラスチック製の解説版が同公園に設置される(7月29日にお披露目予定)。それに合わせ、8月2日午後2時から4時30分には、柳沢公民館で講演会「西東京市に投下された模擬原子爆弾『パンプキン』」が開かれる。

講師は武蔵野地域の戦争被害を研究している、法政大学中学高等学校教諭の牛田守彦さん。当日は実際に公園まで歩くので、この一日、学習会に参加すれば、自由研究はバッチリだ。現場の写真をしっかり撮って、レポートしよう。

講演会は、7月31日までに申込が必要。下記から申込を。

https://www.city.nishitokyo.lg.jp/enjoy/rekishi_bunka/bunkazai/pumpkinbomb_shijyukara2.html

戦争とハンセン病 8/11がオススメ

戦争関係では最後に一つ。

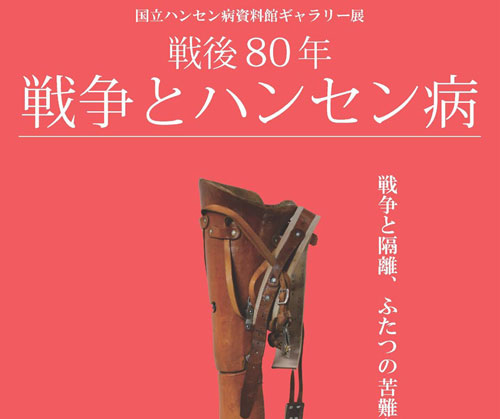

これはかなり重いテーマになるが、本気で自由研究に取り組むなら、国立ハンセン病資料館で開催中の「戦争とハンセン病」がお勧め。

戦争中にハンセン病患者がどのような境遇におかれたのか、▼戦時下のハンセン病療養所、▼日本植民地下の療養所、▼沖縄戦――などをテーマに資料展示する。

出征先のオーストラリアの捕虜収容所でハンセン病を発症した立花誠一郎さんの紹介もあり、学びの多い夏になりそうだ。

ちなみに、会期中にトークイベントが幾つか予定されているが、せっかく出かけるなら、8月11日がオススメ。同日は、上述の立花さんについて語る「しょうけい館語り部による講和会『捕虜と隔離が打ち砕いた人生』」があるうえ、ハンセン病患者を懲罰的に閉じ込めた重監房の特別公開もある。

もっとも、刺激が強すぎるかもしれないので、そのあたりはよく勘案のうえ、ご見学を。

理系なら「遊園地の科学」で物理法則を学ぼう

戦争を離れよう。

科学に興味がある子なら、多摩六都科学館で開催中の企画展「遊園地の科学」がオススメだ。文字通り、遊園地のアトラクションを科学的視点でひも解くもの。体験型の展示なので、低学年の子も楽しみながら、理解を深められる。

もちろん、企画展だけでなく、常設展示も充実しているので、そこから自由研究のネタを探すのも良いだろう。

北多摩エリアの5市(西東京・東久留米・小平・東村山・清瀬)で運営する科学館なので、地域に特化した展示が豊富だ。特に、「自然の部屋」では、この地域に住む生き物たちを知ることができるぞ。

恒例の「あかりのうつりかわり」など

ガスミュージアムもお薦めスポットの一つ。

こちらでは例年、夏休みに「あかりのうつりかわりと点灯体験」を行っている。

今では熱源として生活のなかで利用されているガスだが、当初は「明かり」として広まった。では、ガス灯の明かりとはどのようなものだったのだろう? そんな疑問に応えてくれる体験型展示で、ろうそくの明かり、ガス灯の明かり、電気照明の明かりと、それぞれを部屋を暗くして実際に体験させてくれる。

8月24日まで1日に3回実施。

そのほか同館では、「夏休みはガスミューで学ぼう!」と題し、さまざまなイベント・企画を用意している。

詳しくは下記から。同館は入場無料なので、何度でも出入りできるのも魅力の一つだ。

夏休みはガスミューで学ぼう➡https://www.gasmuseum.jp/topics/20250708

郷土資料室はネタの宝庫 東久留米では昆虫標本展示も

自由研究のネタの宝庫といえば、各市にある郷土資料室はその代表格だ。

歴史に焦点を当てるなら、郷土資料室に行けば幾らでもテーマを見つけられる。清瀬市(郷土博物館)ならば、国の重要有形民俗文化財に指定されている「清瀬のうちおり」。小平市ならば、国史跡指定を受けた鈴木遺跡の資料館。

西東京市(郷土資料室)と東村山ふるさと歴史館では、そのものズバリの「自由研究」応援企画を展開している。

そんななかで、子どもの人気を呼びそうなのが、東久留米市郷土資料室が展開している昆虫標本展示。先日、市の文化財に指定された北原俊幸さん寄贈の昆虫標本は、多摩地域に生息した昆虫の生態を物語る。

7月25日から8月30日までの開催で、7月25日(金)、26日(土)、8月1日(金)には北原さんによる特別解説が、さらに8月2日(土)には「昆虫と私」と題した講演が行われる。

この解説ないし講演を聞けば、自由研究レポートはすらすら進みそうだ。(ちなみに北原さんは元学校教諭)

困ったときは図書館へ

最後に、図書館について触れておこう。

とにかく困ったときは図書館へ。はっきり言って、これはプロでも同じだ。

図書館は資料が豊富なだけでなく、調べものの手助けもしてくれる。「○○について知りたいのですが…」と気軽に職員に尋ねてみよう。

各市図書館のサイトでも、調べものガイドが掲載されている。

間違っても、チャットGPTに代筆させないように。楽だけど、それじゃ何も身に付かないぞ。実際に足を運んで、目で見て、体験することが大事だ。

【関連記事】

【リンク】