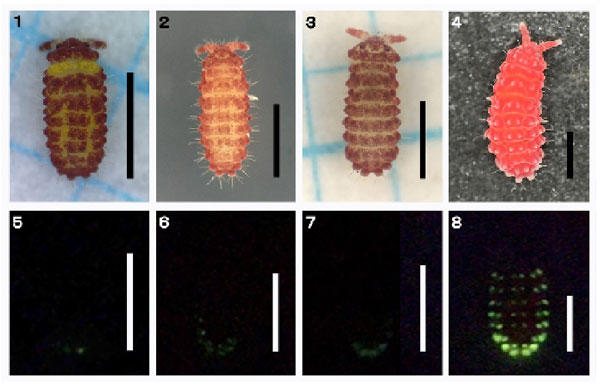

多摩六都科学館の学芸員で、横浜国立大学研究支援員でもある大平敦子博士が、同大学の中森泰三教授と組んだ研究チームで、発光する4種のトビムシを発見した。

このうち2種は新種。トビムシは世界で約9000種が知られている体長数ミリの陸生節足動物で、今のところ十数種が発光すると確認されている。発光するトビムシが新種として記載されたのは、今回が世界初。

残り2種は既知種だが、今回初めて発光することが確認された。

いずれの種も赤い体色をもち、刺激を受けると体表のイボが緑色に発光する。

今回4種の発光トビムシが加わったことで、日本に生息する発光トビムシは計8種となり、世界で最も多く記録されている国になった。

なお、今回の発見場所は沖縄県の宮古島、西表島、与那国島。

発光の仕組みや生態的な役割は未解明だが、今回の新種発見は今後の生物多様性研究に新たな視点を与える成果といえるという。

多摩六都科学館の庭がトビムシとの出会いの場に

研究をリードする大平敦子博士は、普段は多摩六都科学館の学芸員として同館に勤務している。

トビムシを研究するようになったのは、同館の庭の土の中からトビムシを見たのがきっかけ。その形状に惹かれて興味を持ち、やがて横浜国立大学に通って本格的な研究者となった。

トビムシは4億年前からいる生物で、その生態や発光の仕組みを研究することで、生物の進化の過程に迫れる可能性があるという。

なお、多摩六都科学館では、展示室「自然の部屋」において、トビムシや土壌生物の紹介などを行っている。

(※大平さんのトビムシ研究については2023年9月の記事「ロクトの庭から世界新発見! 身近な土壌生物「トビムシ」の正体に迫る」もご参照を)

【リンク】

-scaled.jpg)