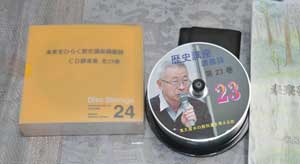

東久留米の市民の間で14年にわたって続いた歴史講座が、先頃、23枚のCDにまとめられた。

元都立高校教諭の故・塚田勲さんが月に1度のペースで講義した記録で、特に東アジアとの関係を追う近現代史が中心となっている。

「市民一人ひとりの学びが大事」と、CDは希望者に有料頒布もされている。

68回分の講座を23枚に収録

発行されたCDは、134回開かれた歴史講座「未来をひらく歴史」のうち、録音が残っていた68回分を23枚に収めたもの。

「日露戦争/辛亥革命/満州事変」(CD1)、「再び日中戦争を考える/日中戦争は長期戦に」(CD23)など、戦争を題材にするものが多い。語りだけでなく、時代を象徴する歌などが収録されているのも特徴で、講師の塚田さんの柔らかな口調も印象に残る。

「自分の意見を押し付けるのではなく、『こういうことが起こったのですが、皆さんはどう思いますか』と優しく尋ねてくる。そんな先生の講義の魅力が詰まっています」

と発行に関わった一人は話す。

歴史教科書問題をきっかけに発足

CDを発行したのは「東久留米の教科書を考える会」。2000年代に社会問題となった中学校の歴史教科書問題を受けて発足した会で、「批判するには自分たちも学ばなければ」と2006年にこの講座をスタートさせた。

当初は1年ぐらいのつもりだったが、気付けば14年もの長期講座に。その陰には、講師を務めた塚田さんの存在があった。

塚田さんは、都立久留米高校、都立東村山高校などで教鞭を執った元高校教諭。高校では主に世界史を教えていたが、退職後、地域を中心に、日本の近現代史や憲法などの講義をするようになった。

妻の惠子さんによると、「戦前生まれでもあり、私たちは今何を学ぶべきか、庶民の歴史認識はどうあるべきか、を常に考えていた」という。

「東久留米の教科書を考える会」事務局メンバー。中央が塚田勲さんの妻・惠子さん民衆の中の歴史、に焦点を当てた

知識よりも、その時代に生きた人々の姿を追究しようとするその講座では、シベリア抑留の体験者やBC級戦犯と裁かれた在日韓国人・李鶴来さんらが体験談を語る回などもあった(CD未収録)。

また、強制労働に抵抗して数百人の中国人が一斉蜂起した花岡事件(秋田県)を取り上げた回では、聴講者の中に当時現場に出くわした女性がいたという奇遇もあった。

「その女性は今まで目撃したことを黙っていたそうなのですが、講座をきっかけに、積極的に語るようになりました。その姿に夫は『歴史を学ぶとはこういうこと』と励まされていたようです」

と妻の惠子さんは振り返る。事務局メンバーの一人も、

「民衆の私たちの中にあるものを掘り起こしたり、その意味を問い直すということを塚田先生は大事にされていました」

と話す。

次の講座を前に急逝 「あとは頼むよ」

このように続いた講座は、平均して40人ほどの聴講者を集めていたが、2019年に塚田さんが81歳で亡くなって終了となった。

次の日程・テーマが決まっている中での急逝で、息を引き取る6時間前に同会の倉本朝夫代表に「あとは頼むよ」と言い残したという。

「録音やレジュメが膨大でまとめるのに時間がかかったが、先生の遺志を形にできた。特に若い方に聞いていただき、視野を広げてもらえれば」

と同会。

1セット(23枚)は8000円。1枚のみなら各500円。送料は別途実費。